行龙谈《退想斋日记》和末世举人刘大鹏

- 情感

- 2025-04-13 09:41:04

- 11

行龙(章静 绘)

内地士绅刘大鹏自1891年至1942年持续五十一年撰写的“退想斋日记”,上世纪由学者在田野工作中发现,后辗转入藏山西省图书馆,具有极高的史料价值。1992年,山西大学乔志强教授带领研究生团队整理出版了近五十万字的《退想斋日记》标注本,受到海内外学界广泛关注,成为研究热点。2024年,山西省图书馆馆藏稿本《退想斋日记》全本由三晋出版社影印出版,共计二十八册。作为乔志强教授的弟子、最早参与日记整理工作的学者之一,山西大学中国社会史研究中心荣誉主任、博士生导师行龙教授在通读稿本日记缩微胶卷的基础上展开研究,其"知人论世"的学术成果汇集为《末世举人刘大鹏》一书近日出版,书中对刘大鹏及其日记的解读,为理解时代变迁中的中国社会与近代中国知识分子提供了新的视角。行龙教授近日接受了《上海书评》的采访,分享阅读《退想斋日记》的心得,以及写作《末世举人刘大鹏》的心路历程。

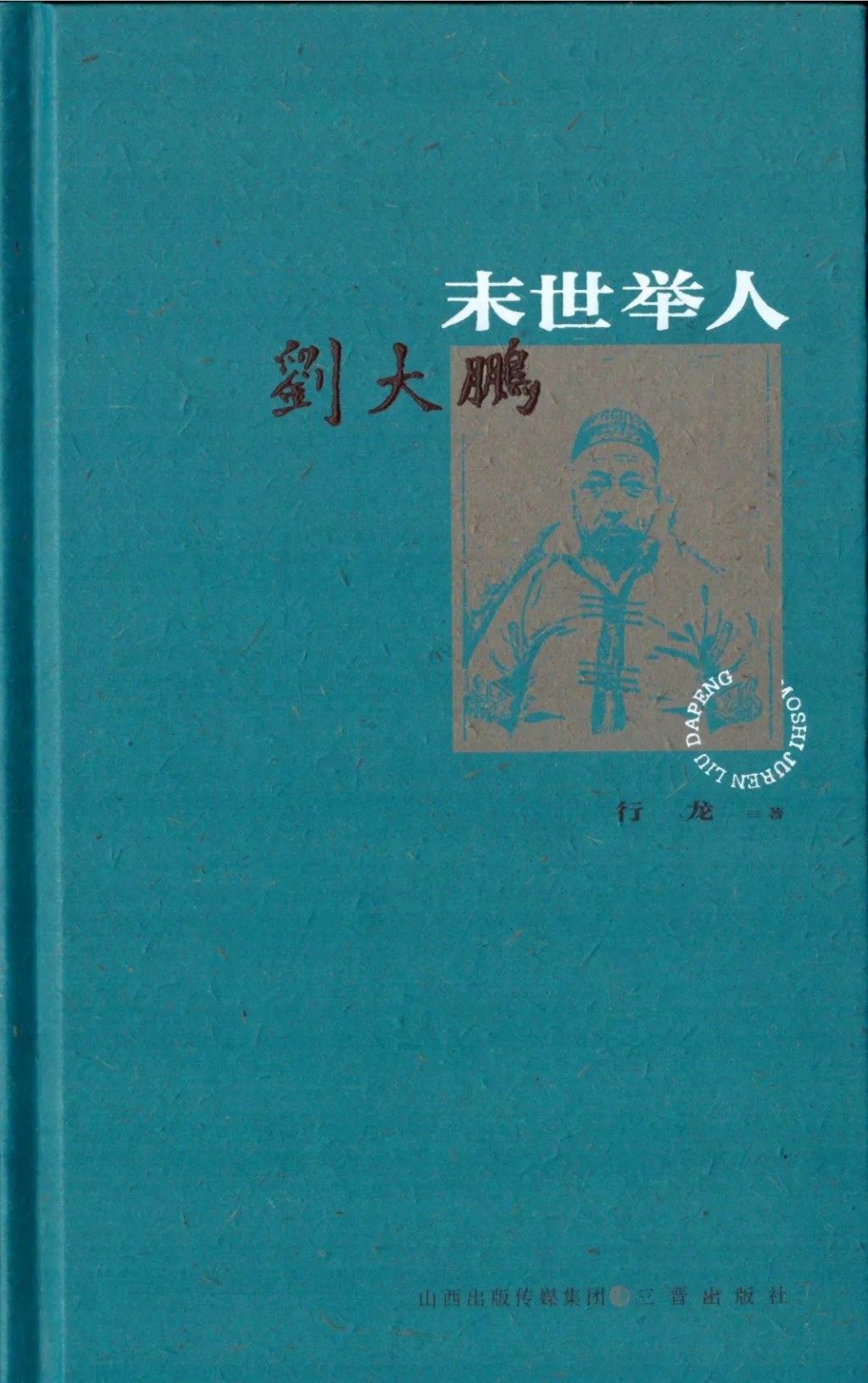

《末世举人刘大鹏》,行龙著,三晋出版社/山西古籍出版社,2025年1月出版,326页,66.00元

刘大鹏(1857-1942),字友风,号卧虎山人、梦醒子,山西省太原县(今太原市晋源区)赤桥村人。他于1878年考取秀才,1881年进太原县桐封书院,次年又到省城太原的崇修书院读书,1894年中举人,于1895、1898、1903年三次参加会试,均未中试,随后即归乡里。写日记是刘大鹏35岁以后日常生活中的重要功课。

您是最早参与抄录《退想斋日记》的学者之一,能否谈谈当年所见原始稿本的形态?包括装订方式、保存状况,以及它与如今山西省图书馆藏本的不同之处?

行龙:我最早接触刘大鹏的日记,是在1982年研究生一年级时候,导师乔志强先生嘱我到山西省图书馆抄录刘大鹏《乙未公车日记》和《桥梓公车日记》。两部日记抄录完毕后,乔先生又安排我和同窗徐永志及下一届两名研究生抄录《退想斋日记》“社会史资料”部分。《日记》体量很大,直到1985年四五月间,仍有近半数未能抄录。是年暑期,我又请到历史系高年级三位同学继续抄录,事遂告终。抄录总计字数在八十万字以上。当然,我抄录的字数是最多的。

省图旧馆在市中心文渊巷,距地处南郊的山西大学十里以外,我们每天骑着自行车(我是一辆飞鸽牌的二八自行车),带着几沓十六开三百格的普通稿纸前往省图抄录。中午在附近随便吃点什么,再从不收门票的迎泽公园西小门进去闲逛一会,不到下午开馆时间便又等候在图书馆门口的台阶上。每天几乎能抄写万把字,那真是一种求学时代的辛劳与快乐。很有意思的是,乔志强先生当时担任历史系主任,也许他的学生太多,也许是他的口音所致,他在给省图书馆古籍部主任池秀云的介绍信中,把我的名字写成了“新龙”二字。好在池老师也是他早年的学生,微微一笑而过。

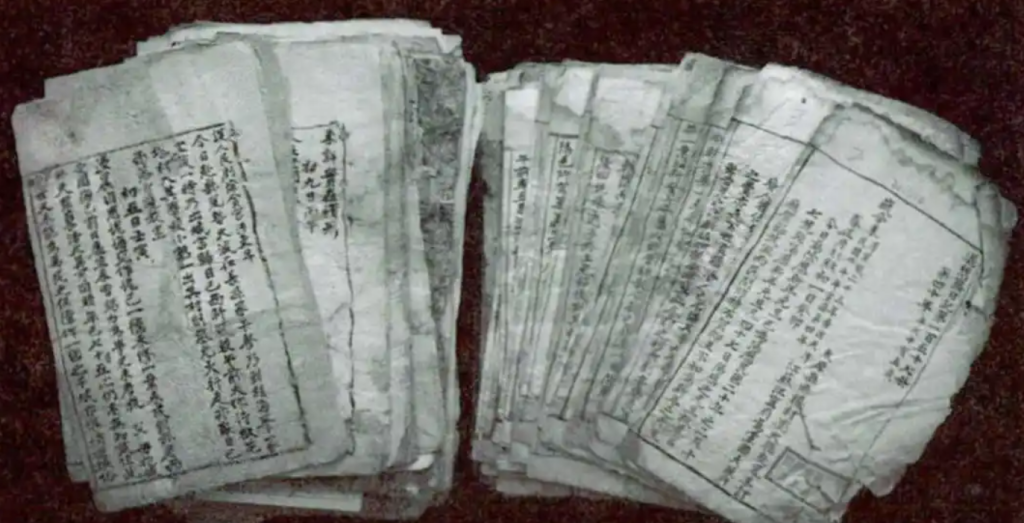

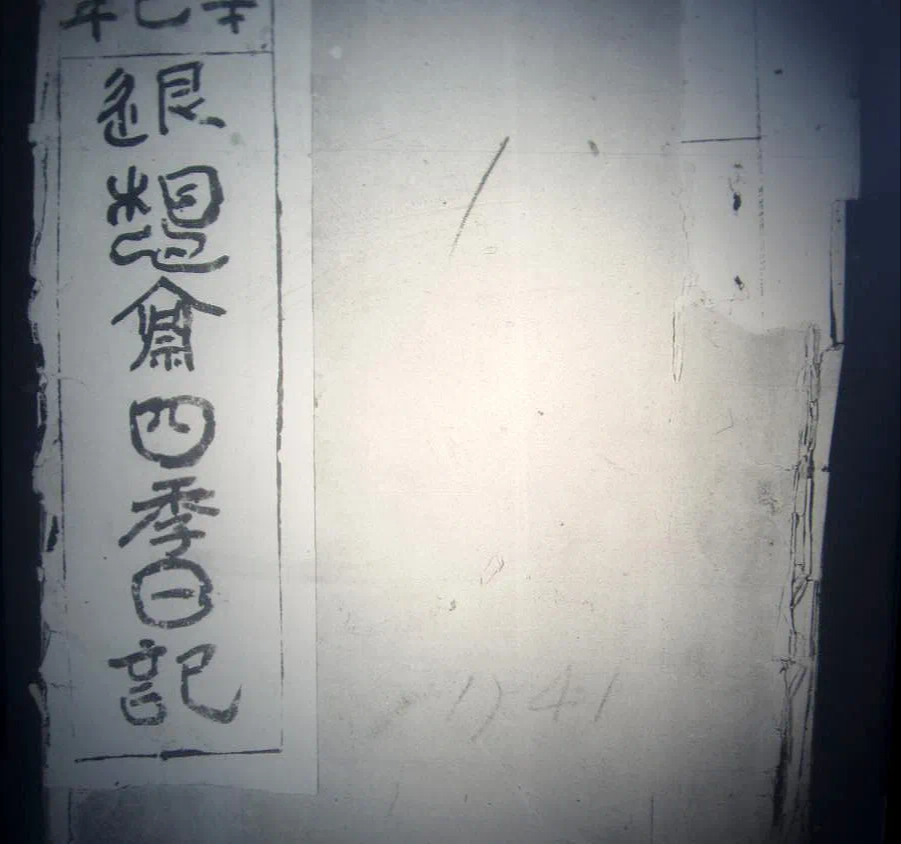

我们在省图抄录的《退想斋日记》,是未经修复整理的原稿。犹记四十年前抄录《日记》时,池秀云老师每天抱来几摞子《日记》放在长长的堂桌一侧,然后发给我们每人一册,一册抄完再发一册,拿到手上的就是不厚的每季一册。麻绳、纸捻、棉线甚至浆糊皆有用以装订者。纸张有些破损和脱落,有些硬皮纸装订的封面也有脱落或不完整者。关于修复前的日记形态,省图主持《日记》修复的邢雅梅在《〈退想斋日记〉修复保护述略》(《古籍保护研究(第十辑)》,大象出版社,2023年)写道:“全套书43册,主要的病害有酸化、絮化、脆化、粘连、霉蚀、残缺、鼠啮、洇色、灰尘附着、污渍、褶皱、虫蛀、烬毁、字迹缺损、折痕、断裂、水渍等,基本涵盖了古籍破损的全部类型。由于病害复杂,纸张强度严重降低,很多书页糟朽,出现破碎、掉渣现象,天头、地脚破损成锯齿状,加之大部分书页双面有字,对修复过程构成很大的困难。”不过,这里的四十三册,只是后来省图的“财产登记号”,绝非刘大鹏手订的每季一册的二百零三册。

修复前的《退想斋日记》手稿为散页

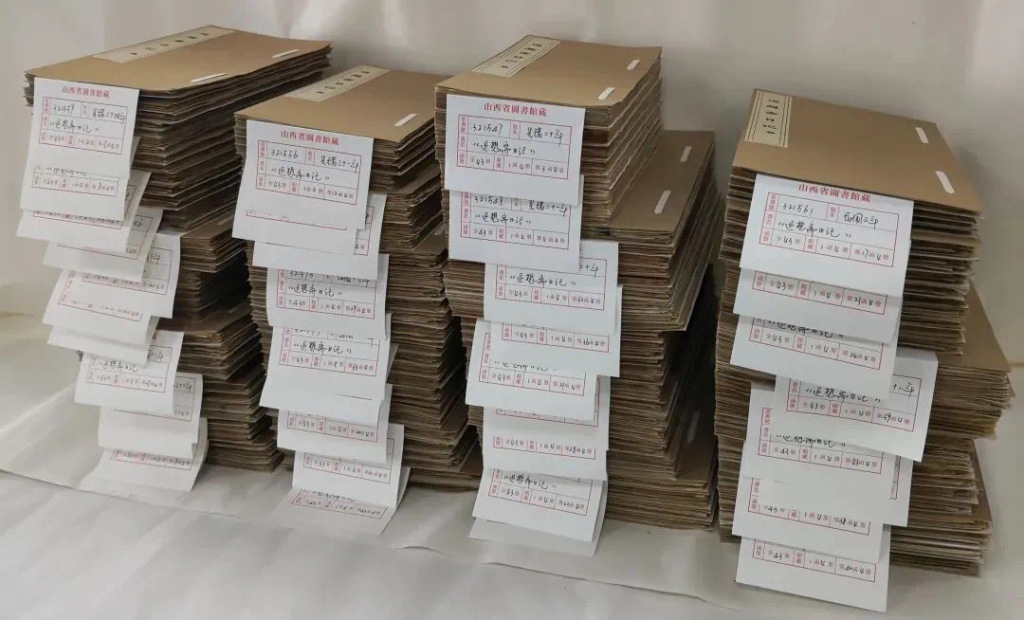

山西省图书馆藏《退想斋日记》

经过山西省图书馆古籍修复部同志们两年的专业化修复工作,三晋出版社在此基础上全部影印出版,《退想斋日记》方得以全新的面貌问世。从这次影印本的日记来看,基本遵循和保持了历史原貌,除了一些脱页和破损之处,在修复过程中无法还原和辨认之外,大部分的内容都尊重历史的客观性,如实地呈现给读者,这是非常难得的。

另外值得一说的是,1980年代初,我们抄录日记的时候,社会史研究刚刚在国内兴起,方兴未艾。当时学者们的观念尚未摆脱革命史的宏大叙事,对于近代史的理解还停留在“三大高潮、十大事件”阶段,对于社会史这样的新兴学科,大家还多是在讨论它的学科定位、研究范式等问题,更不要说我们作为研究生,脑子里对于“社会史”的概念还是比较模糊的,在抄录刘大鹏日记中“社会史资料”的过程中,我们完全是根据对“社会史”的粗浅理解进行选择和摘抄的。乔先生根据我们抄录的日记,进一步精简删节,出版了近五十万字的标注本《退想斋日记》。现在看来,这部标注本日记中的“社会史资料”仍有很多的缺漏和遗憾,但它代表了那一代社会史学者,搜集整理社会史资料,开展近代社会史研究的初步探索和尝试。我对老师前瞻性的学术眼光极为敬佩。

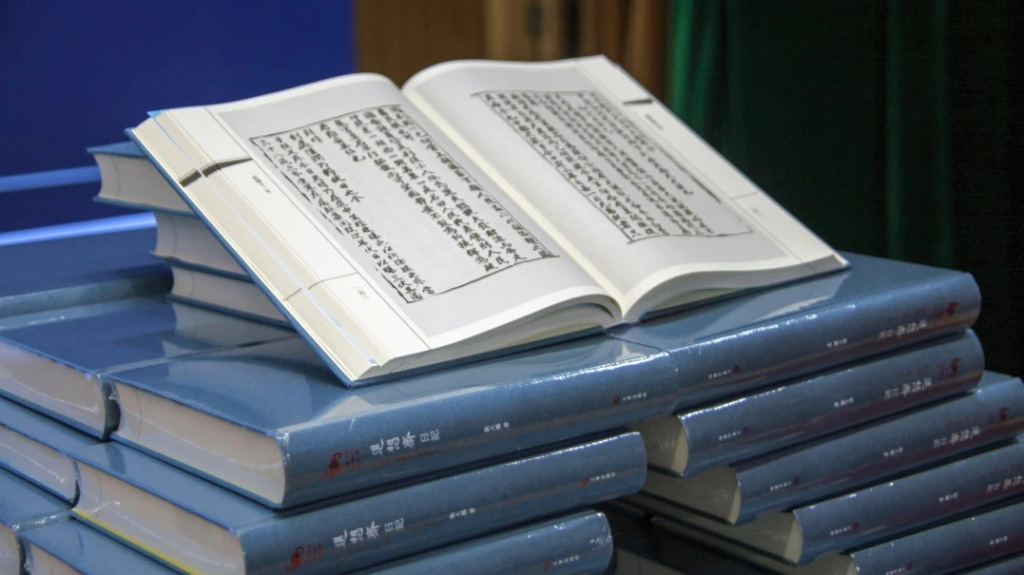

影印出版的稿本《退想斋日记》由山西省图书馆藏、三晋出版社出版

2024年影印出版的《退想斋日记》稿本比1992年五十万字的标注本内容更加完整,您曾指出全稿当在五百万字以上。您认为稿本新增内容最具价值的部分是什么?1900年、1911年等关键年份的散佚,又带来了哪些研究上的遗憾?

行龙:在我看来,标注本的日记虽然是节选,但呈现的内容也是比较丰富和多彩的,这也是为什么像罗志田、关晓红、沈艾娣(Henrietta Harrison)等国内外著名学者会利用这部日记进行研究的主要原因。当然,在阅读完稿本后,就能感到其内容比标注本要全面、翔实和完整得多,对于细致呈现刘大鹏个人一生的历程,展示近代社会历史变迁的过程具有重要的文献价值。从这个意义来说,《退想斋日记》稿本的影印出版本身就具有重要学术价值和重大的学术意义。至于您说的稿本中的内容哪些资料最有价值,我认为这是一个见仁见智的问题,我相信不同学科的学者都能从自己的学科本位和关注出发,在《退想斋日记》中找到他们感兴趣的史料,撰写出色的文章和论著。当然,我还是希望学者们尤其期待青年学者们,能够通读整部日记,做出扎实和精彩的研究成果。

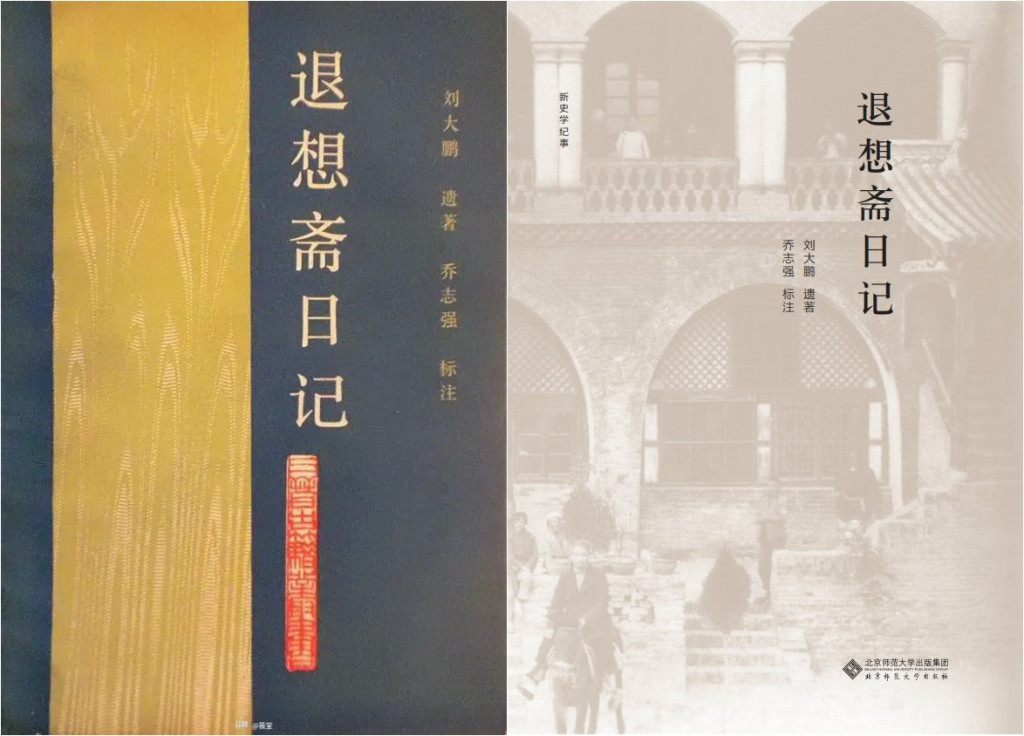

1990年山西人民出版社和2020年北京师范大学出版社标注本《退想斋日记》书影

从我个人的阅读经验来看,前后贯通地通读研究稿本,并没有什么重要不重要,诸如刘大鹏的修身自省、科考经历、塾师经历、经营煤窑经历、夷夏观、国家观;《日记》中反映的地方治理、民教冲突、地方传统、教育变革、信息接收;乃至家庭、子女、婚姻、交游等等等等,都有其研究价值,就看研究者提出的问题是什么,从怎样的视角研究怎样的问题。重要的是要通读,甚至参照刘氏其他著述和多方材料去通读,“知人论世”地去理解刘氏和那个时代。

关于散佚和缺失的日记,比如义和团运动爆发的1900年、辛亥革命爆发的1911年日记的缺失,让我们对理解义和团运动和辛亥革命缺少了一些直接的史料,这不能不说是一个巨大的缺憾。至于日记散佚的原因,可能是在辗转流传过程中的丢失,抑或可能是刘家的亲人在交接过程中为了避免不必要的麻烦而抽离。当然,对于历史学家来说,文献的缺失是经常难以避免的缺憾。但好的历史学家,可以通过零碎片段的史料,观察整体的历史形态和意义,我在十多年前的一篇论文中曾讲到,我们不用担心社会史研究的“碎片化”,怕的是碎而不化,碎而不精,碎而不通。在我看来,即使再完整的史料,也不等同于总体的历史,更不等同于好的整体史研究。“区域社会史研究并不必然会带来‘碎片化’,只要研究者能够将‘总体史的眼光’始终作为一种学术自觉,敏锐地提炼‘问题意识’,重视‘长时段’研究,注重多学科的交叉融合,即使再细小的区域研究也不会是‘碎片化’的”(《克服“碎片化” 回归总体史》,见《近代史研究》2012年第4期)。我们无法苛责史料的完整无缺,但我们可以用总体史的眼光去解读历史资料,开展整体史的研究。

晚清民国涌现了大量的士绅日记,曾国藩、王闿运、李慈铭等人都有篇幅甚大的日记存世,能否从“晚清以来的日记传统”这一角度谈谈刘大鹏的《退想斋日记》?他们为什么写日记、日记写给谁看?具体到刘大鹏,他早年和晚年的日记有没有变化?

行龙:日记传统这个角度很有意思,按照一般的说法,日记起源于唐代,而道咸以降的清中后期则是日记的鼎盛时期,《曾国藩日记》是其中的代表。近些年来,正式出版刊行的日记很多,但多以政治人物或著名学者为主,鲜少普通文人的日记,《退想斋日记》是为数不多的普通文人日记之一。罗志田教授在参照标注本《日记》的相关研究后早已指出,若将全稿重排再版“无疑会对中国近代史的研究作出无可替代的贡献”。也有学者指出,近现代日记已出版上千种,除《蒋介石日记》外,刘氏及其日记的研究最为活跃。从社会史研究的角度讲,《日记》及刘大鹏的相关研究,是“自上而下”与“自下而上”相结合的很好文本。

至于刘大鹏为什么写日记,写给谁看,这里就不得不提文人士大夫们写日记的初衷。比如曾国藩开始写日记的习惯,是受到他的师友倭仁的督促与影响,他们相互阅看对方的日记,彼此进行批点,以此来砥砺学问与心性。刘大鹏从三十余岁开始撰写日记,他以曾国藩为楷模,利用日记来做儒学的修身工夫。光绪十八年三月十四日的日记中,刘大鹏工整地抄录了《曾文正公课程》,其中就有“写日记:须端楷,凡日间过恶,身过、心过、口过皆记出,终身不间断”的记载。刘大鹏终其一生,都在践行曾文正公的日记课程,在五十余年的时光中,每天坚持写日记,直到生命结束前五天。刘大鹏的日记是随身携带,随时随地进行记录的,有一个细节是光绪十九年四月,他去集市赶集,把装有日记的包裹遗忘在货摊上,所幸得以寻回。从早期日记的写作来看,刘氏的写作动机和动力,与好友的鼓励和支持密不可分。比如光绪十九年二月,他的好友太谷东里村的乔穆卿就曾来信勉励他写日记,不可间断。日记有私密性,也有一定的社交性,他会向至交好友出示日记,请他们阅览点评。像光绪十九年八月,他就把日记给同居的好友苗应昌阅看,并得到了苗氏的赠诗。刘大鹏早期的日记写作甚至有出版的动机,光绪二十年八月的日记中,收录了好友“杜寿山送余日记序”,杜言“待日记功成,亟为付梓,以公同好”,刘氏亦不以为忤。不过随着科举的废除,时代的变迁,老友的凋零,记日记就纯粹成为他的个人习惯和精神寄托,终身不辍。

刘大鹏写日记是从三十六岁开始的,早年的日记关注个人的修身,即所谓的身家性命之学。他曾自拟五戒、七惩、十求、八本、十快乐、十二宝等持身立世的“准则”。早期《日记》也多有抄录的对联、格言、游记、赠友人诗书等内容。义和团后,刘氏认为中国进入到一个“乱世”,《日记》记载时事的内容明显增多,他说这是“惟于日记册中聊记慨叹而已”。辛亥革命后,刘氏仍以“大清之人”自居,对新政权、新党“弗禁口诛笔伐于暗处,若对他人亦惟危行言逊而已”,《日记》成为他感慨世局发泄不满的出口。到了晚年,“积愤积恨,无处发泄,惟借吟咏以泻一时之感慨,然虽笔之于册,不敢为外人道也”。这个时期,每年每季《日记》的开篇,从中央政府到山西省政府、太原县府,甚至到晋祠区政府、赤桥村公所,他都要列举其“劣政”一一数落而过,愤懑之情溢于笔端。另外,后期的《日记》记其交往及家庭日常生活的内容越来越多,风雨雷电水旱灾害的记载也与日俱增。《日记》形式和内容前后的变化,一定程度上是刘氏生活和心态变化的反映,也是相关研究一个很好的切口。

《退想斋日记》研究三十年来已成学界热点,罗志田、沈艾娣、关晓红、赵世瑜等学者均有重要成果。您如何看待这股学术风潮反映的社会变迁与学术发展?能否谈谈您与其他学者在研究视角上的对话?

行龙:传统史学研究侧重于政治事件和正史记录,而社会史研究则是从区域社会和个人的细节刻画中,去反映社会变迁。尤其日记作为个人私密性文献,在呈现个人心理变化,反映时事变迁等方面均有不可替代的优势,成为社会史和多学科学者普遍利用的资料。而从整体趋势来看,学术界已不再满足于点校本日记史料的零星利用,更希望通过日记文献的整体阅读,去做出更加扎实而深入的研究成果。而这个转变的背后,体现出历史研究者的研究理路,逐渐从专题性的“找资料”,开始向整体性的“读文献”转变。这既是研究方法的转变,也是研究理念的更新。从中国社会史研究四十年的发展历程来看,大体而言,我们从复兴时期的宏观研究,到世纪之交的中观研究,再到如今的微观研究,研究的尺度有大有小,研究的方法更加多样,相互激荡,共同发展,这是一个更加拓展和深化的过程,也是一个令人欣喜的过程。历史本来是丰富多彩的,历史写作也应该是多样化的。研究并没有绝对的宏观与微观之别,更没有高下之分。微观史研究只是历史研究的一个角度,或曰一种方法,它并不能取代宏观和中观的研究。重要的就是我们通常所讲的,微观研究要有宏观的视野与“整体史的追求”。

检讨之前的相关研究,首先必须肯定罗志田对刘大鹏日记的研究和利用,具有开拓性的贡献。尤其他将刘大鹏作为内地士绅的定位,是很准确的。关晓红将刘大鹏与其他士人的比较研究,深化了近代教育史及有关人物的比较研究。赵世瑜关于将《日记》作为刘氏的“生活史与心史”去读的看法,也有一定的启发意义。而沈艾娣利用《退想斋日记》对刘大鹏进行的较为全面的研究,所著《梦醒子:一位华北乡居者的人生(1857-1942)》更成为海外学者了解中国近代历史的重要书目,对于刘大鹏及其日记的研究走向世界具有重要的推介之功。

沈艾娣女士所作的研究和相关工作是要充分肯定的,她也是山西大学中国社会史研究中心特聘的海外客座教授。一位西方异国女士,只身来到山西做一个普通士人的研究,看文献、跑田野、做口述(我曾委托我指导的一位研究生陪同她熟悉环境并做口述访谈),这种勤苦治学的精神是值得我们学习的。沈氏认为,对于读者来说,她的著作“最有意义的贡献在于它提供了一种微观史的范例”。回过头来看,我认为,对刘大鹏及其《日记》的研究,绝不能仅仅限于微观史的研究,沈氏所著“对一些社会发展的宏观大历史显然关注不够”。另外,海外学者由于语言文化的差异与隔阂,日记阅读得不够全面,在研究过程中,难免会在史实上存在一些误读,造成一些误解。比如刘大鹏是否是守旧之人,守旧的一面是有的,民国二十六年(1937)山西省政府主席赵戴文批准在赤桥、纸房间设立近代化的晋恒造纸厂,刘大鹏就进行了坚决抵制。但在现代化潮流面前,他也并没有完全采取拒斥态度。比如他在中药效果不明显的时候,也并不拒绝用西药治疗。光绪二十四年(1898),他在北京第一次坐上火车后,还兴奋地写下了一首《火轮车中拈》“轮转到处响咚咚,岂但木牛流马同。顷刻飞行数百里,何殊破浪御长风”,极力夸赞火车的便捷与快速。至于刘大鹏是不是受近代化之苦的人,我想他的际遇肯定受到近代化的冲击和影响,但就其现实处境来说,应该辩证地去看。在西风东渐的近代化过程中,深受苦难的人岂止是刘大鹏一家,相对于那些在灾荒和战乱中穷困潦倒妻离子散的家庭,他的处境相对而言是比较好的。即使在1938年沦陷时期生活异常困苦的时候,他的好友牛锡纯、王景文也给了他钱粮的支持,渡过难关。因此,刘大鹏所受的苦难,是近代千千万万中国人所受苦难的缩影。近代化必然给个人和社会带来一些阵痛,但社会总是一个向前发展的趋势。刘大鹏的一生,从晚清的举人到晚年的“苦难”,既要从中国近代社会的整体变迁和地方社会的诸方面变动去理解,又要设身处地地从个人和家庭的变动中去体验,还是孟子的那句话,要“知人论世”。彼得·伯克在评论微观史研究时曾讲到,微观史“是否有可能将微观社会与宏观社会、经验与结构、面对面的关系与社会系统、地方与全球联系起来?如果不认真对待这个问题,微观史可能会成为一种逃避现实的方式,一种对支离破碎的世界的接受,而不是试图去理解这个世界”(彼得·伯克主编,薛向君译《历史写作的新视野》,北京大学出版社,2023年6月版)。这个提醒需要引起我们注意。

就稿本日记来说,其呈现的内容显然要比点校本丰富和细致得多。仅举一例,就是在研究刘大鹏塾师经历的时候,大多只关注到他在太谷南席的塾师经历,却不知道在此之前,他在王郭村还有三年的塾师经历。而在这三年期间,长子刘玠入泮,刘大鹏中举。对刘氏及其家庭的影响至为深远。这个细节的呈现,非阅读全本日记是无法挖掘的。至于其他内容,在此就不再展开了。

同样是刘大鹏,沈艾娣用“梦醒子”、您用“末世举人”为书名,作为一种对刘大鹏的概括和定位。您想强调的是刘大鹏的哪些面向?您如何解读他在面对科举废除、清朝覆灭、民国建立等重大历史事件时的心态变化?刘大鹏在科举废除后,经历了从士绅到农耕、煤矿经营者的身份转变,您认为这种“亦农亦商”的生活如何反映了清末民初士绅阶层的生存策略与身份危机?这种转型对地方社会产生了哪些影响?

行龙:晚清已是中国封建社会的末世。《红楼梦》描述贾府的败落为“末世”,龚自珍认为那时已是“日之将夕,悲风骤至”的“衰世”。之后,末世、衰世、乱世都是那个时代出现频率很高的词语,也是时人对当时世势的概括。刘大鹏中举是在光绪二十年(1894),这是他的一个高光时刻。接着,他的长子刘玠在光绪二十八年(1902)中举,一门两举人,赤桥的乡老自发给他家送了一块“父子登科”的牌匾。可以说,举人是刘氏一生的身份与荣耀,并且在相当长的时间内,得到周边的老百姓认可,人们对他十分尊敬、礼让有加。县府和民间一些重要的事务,他都活动其间,如参加许多地方事务的讨论和实施、民间的婚丧嫁娶、纠纷调解等。县长和县府与他的互动一直维持到他离世之前。用“末世举人”的作为书名,更能给人物一个直接定位,能够更为切实地“知人论世”,也便于读者直观地了解刘大鹏。至于“梦醒子”只是刘大鹏众多名号中的一个,他还用过“遁世翁”“自了汉”“再生”等许多名号,这些名号都是他不同时期不同心态的反映,在彰显刘大鹏一生事迹方面,显示度是略有不足的。

至于刘大鹏在面对科举废除、清朝覆灭、民国建立等重大历史的心态,这些当然是刘氏研究中值得重视的。光绪三十一年(1905)八月二十三日,刘氏在《日记》中抄录了朝廷废除科举的上谕,并留下了“闻者哄然,士皆丧气”八个字,可见他对朝廷废除科举的失望。直到他的晚年,废科举兴学堂一类教育改革,一直是他认为纲常全失,世局日乱的根源,这是一个前清举人面对“数百年未有之变局”的失落心态和认知。辛亥鼎革后,他“称年号仍系宣统,以予系大清之人,非民国之人也”。他将辛亥革命视之为“变乱”,大年初一迎神祭祖,“仍戴顶帽,不从叛逆之制”,孙中山是“逆首”,袁世凯是“逆臣”。民国初年的剪辫易服、司法改革、打倒神权、破除迷信他一概反对。而另一方面,他又当了太原县的议长,参与了许多民初的地方事务,尽管时间都不是太长,但都是亲力亲为,这又是这位前清举人在正统嬗递后表现出的焦虑与欲望、妥协与抗争的复杂心态和作为。将个体的刘大鹏置放于近代中国社会的大变局中进行审视,心态史的研究不可或缺。

辛亥革命后刘氏身份的转变,尤其是废科举产生的社会影响,这方面罗志田教授的相关研究最值得关注。罗氏认为,废科举意味着“四民社会”的解体,而“辛亥前的废科举是后来政权鼎革的铺垫,与此密切关联的,就是一些趋新士人开始推动的‘去经典化’努力。社会上四民之首的士不复能产生,思想上规范人伦的经典开始失范,演化成了一个失去重心的时代”(见罗志田,《风雨鸡鸣:变动时代的读书人》,三联书店,2019年版)。废科举的一纸诏书颁布不久,刘大鹏在九月三十日的日记中写道:“所遇同人,皆言科考停止,驱年少者皆入学堂,授徒者帐不得设,生路将塞,如之奈何。”“士农工商曰:四民科考既停,则士已失其业矣。正供之外,前已加征,则农困倍深矣;竞尚机器,以代人工,则百工仰屋而嗟矣;商部既设,商务多归官办,则商亦坐困矣。四民失业,此其时也。虽欲治安,夫岂能乎?思之大惧。”回到历史场景来看,对于刘大鹏以及民众来说,科举的废除、四民社会的解体,最大的冲击就是对未来前途不确定性的恐惧和担忧。

您研究的一大重点是“民间社会”,曾依据刘大鹏所著的《晋祠志》和《晋水志》来阐释晋水流域的人口、生态、生产和传说等民间现象,又利用《退想斋日记》考察了晋水流域的水利祭祀现象。您指出民国以来晋水流域大兴煤炭开发是晋水断流的重要原因,并最早提示了刘大鹏作为煤炭生意者的身份。能否谈谈这些研究如何帮助我们理解晋水流域的地方社会的运作机制及其与更大历史进程的关联?

行龙:对于社会史研究来说,“民间社会”是我们非常关注的研究对象。我曾在《山西何以失去曾经重要的地位》一书中指出“山西之长在煤,山西之短在水”,就晋水流域而言,这里丰富的水资源,造就了“北方江南”的沃野,晋祠水稻也是享有盛名,是皇家的贡米。而晋水背靠的西山一带,煤炭资源十分丰富,开采历史悠久,尤其近现代以来的机械化开采,是晋水地下水位下降的一个重要因素,最终导致晋水在上个世纪九十年代断流,晋祠水稻的种植面积大为缩小。这个生态事件,提醒我们在从事区域社会史研究的时候,绝对不能忽视生态环境的影响。值得庆幸的是,二十一世纪以来,党和政府非常重视生态环境的治理和保护,关停了西山众多的小煤窑和下游的自流井,加大了植树造林的力度。如今断流数十年的难老泉水,再度复流,让我们见证了生态文明建设取得的重要成果。

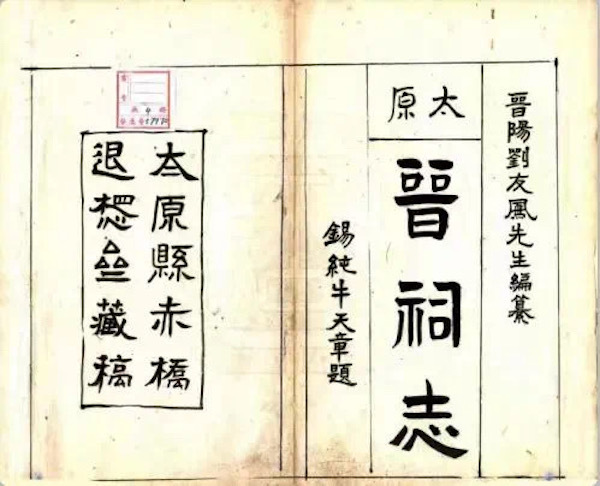

《晋祠志》

能否谈谈《退想斋日记》在灾害史、日常生活史乃至个人情感史等领域的贡献?

行龙:从我个人的阅读体会来说,《退想斋日记》在灾害史、日常生活史、抗战史乃至个人情感史等方面,都是一个很好的研究文本。马克思的唯物史观,强调人民群众是推动历史前进的动力,然而这里的“人”绝不是抽象的人,而是鲜活的、有血有肉的人,而刘大鹏的《退想斋日记》就让我们切实地站在一个平凡人的角度去理解灾害、日常生活、抗战历史和个人情感等方面的历史。近年来,这些专题史的研究都取得了一些成就,但从个体角度出发所作的研究确实是不够的。这本小书的一个小小贡献(如果还称得上是贡献),就是我试图从个体的角度弥补有关研究的缺陷,倡导从具体人的角度出发看社会历史的变迁。从具体的人的角度出发,“从‘地方’出发来看历史,可以看到地方社会中非常细致的活动”(王汎森语),也会发现一些不同于传统认识的新认知。作为一个晚清士人,刘大鹏有自己从实际的生活经验出发对时代的体认。在刘氏眼中,科举的废除是彻底失去仕进机会的弊政;义和团运动是平民苦难的浩劫;办新学派遣留学生是社会巨变的开始;辛亥革命是孙黄乱党的篡权;袁世凯、蒋介石、阎锡山、赵戴文等人物,在他的笔下都是“负面的”。他是以儒家的一套来持身衡世的,也是站在民众的角度评判时事的,他的《日记》是以自己的亲身体验写出来的文字。日记中水旱灾害的哀鸿遍野;烟毒赌博的残害生灵;至亲好友的生离死别;人生境遇的跌宕起伏;沦陷之下的苟且余生等等,让我们看到了一个真实的人的历史是如此的生动而鲜活。在这里,历史不是如教科书一般的生硬死板,而是生动多样丰富多彩的。在这里,我们也可以看出,刘大鹏并不是一个“乡曲之士”,而是一个“天下之士”(罗志田语)。

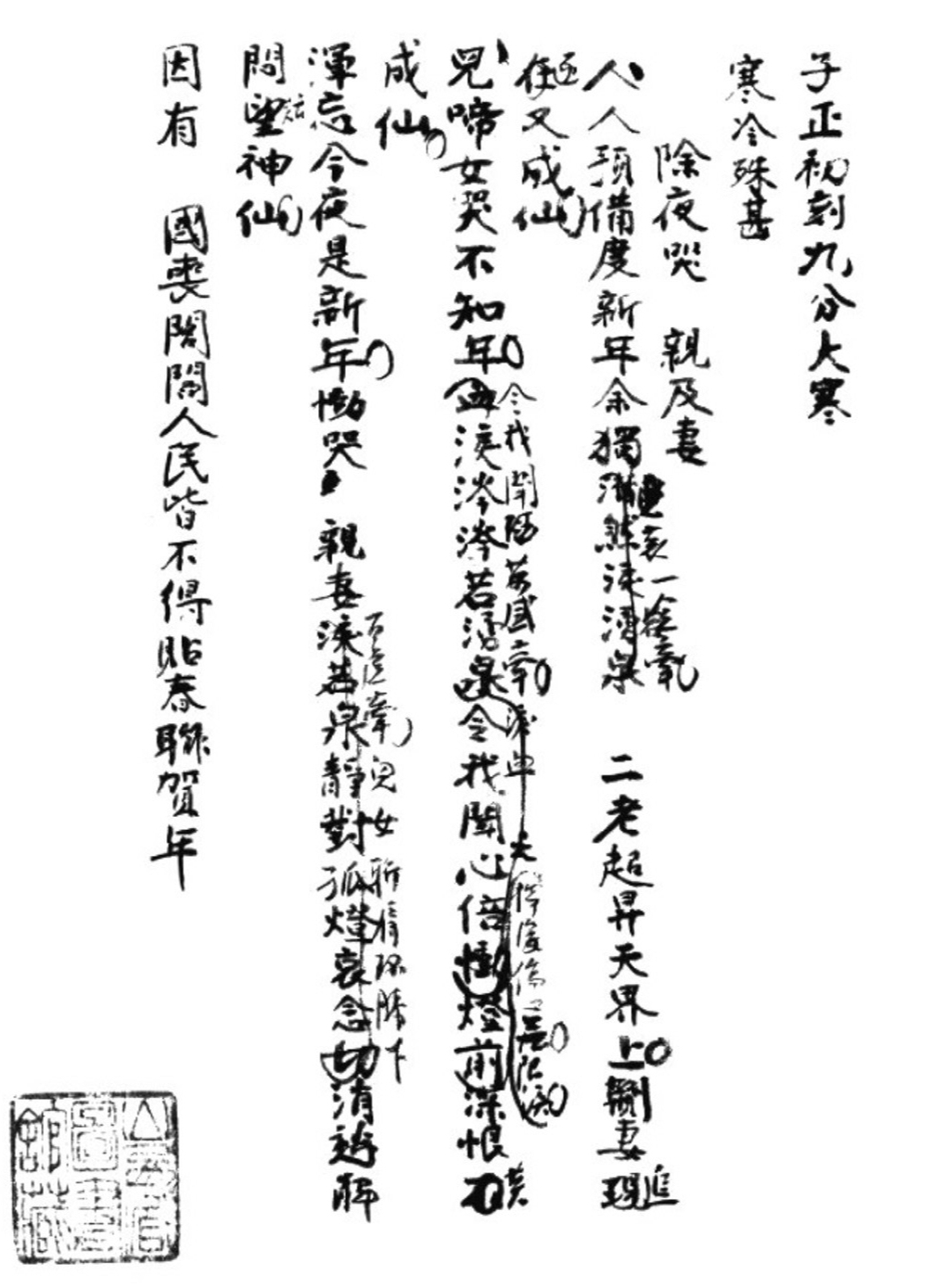

光绪三十四年(1908)十一月,刘氏第二任妻子武氏溘然离世。光绪三十四年十二月三十日,除夕夜,刘大鹏作《除夜哭亲及妻》 诗。出自《退想斋日记(稿本)》。

能否谈谈《退想斋日记》与刘大鹏其他著述的关系?

行龙:除了《退想斋日记》外,刘大鹏还有《晋祠志》《晋水志》《潜园琐记》《游绵山记》《迷信丛话》《卧虎山房诗集》《重修晋祠杂记》等著述,仅《刘友凤先生碑铭》所列的著述就达二十多种,实际则在三十种以上,其中多数著述未能存世,殊为可惜。

阅读《退想斋日记》,给我的一个感觉就是,刘大鹏是一个非常有心和极有毅力的人。五十多年,直至去世前五天,几乎毫无间断地写日记,这不是一般人所能做到的。至于日记与其他著述的关系,这是一个比较复杂的问题。沈艾娣认为刘大鹏的观念里,他的著述和日记并不存在什么区别,从写作状态来说,是没什么差别的。但细究文献内容,从现存著述与日记比较来看,专书专辑要比《日记》丰富许多。比如《游绵山记》,时在光绪三十四年四月,在家办完父亲的丧事,为解其忧心,刘大鹏偕好友郝济卿等同游介休绵山,从四月初五启程到四月十四日返程,期间日记非常简略。但到了四月二十六日,他就开始动笔撰写《游绵山记》。可见他的著述,跟他的日记记录是分开的。不过他能有如此丰富的著述,跟他写日记的习惯密不可分。《日记》中随记随录的大量诗文,他会隔段时间登录在《卧虎山房诗集》中。民国初年,刘氏受县知事之聘,短暂地作过一段县立女子高等学校校长,两年后,他遂有《弹琴余话》四卷成书。孔祥吉在长期阅读清人日记后说过:“大凡是爱动心思,喜欢用脑的人,都喜欢在写日记上下功夫,通过撰写来加深对客观世界的认识。”(《博览群书》,2008年第5期)。可以说,正是由于刘大鹏持之以恒的写日记行为,使得他养成了事事留心的生活态度,培养了他勤于著述的习惯,最终成就了他著作等身的学术成就。

刘大鹏故居,悬挂“父子登科”匾

未来对《退想斋日记》和刘大鹏的研究会着力在哪些方面?

行龙:对我来说,《末世举人刘大鹏》这本小书,只是我阅读日记,参加各种讲座和学术会议撰写而成的论文小辑。总体而言,这样的研究还有很多不足,仍有深化拓展的空间。这里我想强调的是,尽管刘氏留下来近千万字的《日记》及其他著述,文献材料相对丰富,但仍需“走向田野与社会”,走进刘宅、赤桥、晋祠、西山、晋水流域,乃至省城、京城、天津、开封等刘氏生活和游历的地方。尽管时间已过去数十年,甚至上百年,但身临其境,置身事物发生的具体场景进行切实的体验,不仅可以增强“同情之理解”,而且会增强沧海桑田的历史感。另外,在田野考察的过程中,需要注意文献和口述及其他资料的比对。口述的资料因为记忆的错误和其它不同的原因往往会有不实,甚至错讹之处。赤桥、晋祠、西山、晋水流域各村庄,我已记不清跑过多少次;刘氏任教的太谷南席、其父刘明经商的李满庄我也考察过两次;刘氏两次北上会试前后,拜客、吃请、听戏的前门、大栅栏一带,我曾带着整理好的笔记和地图四处寻觅原来的地址和样貌。田野日志和口述录音,再与文献去比对,会发现一些需要纠正的传说。譬如,传说刘大鹏祖上自西山明仙峪瓦窑村迁到赤桥,他有一个弟弟离家外出求生无归,他的第一任妻子来自北大寺武家等,均属错讹的传说。刘氏明确记道,在南席的塾馆是“高楼”,当地人却错误地指认是现存一个三间破败的平房。我的一个经验是,时过境迁,口述需要审慎采纳,切不可照说照搬照用。社会史研究需要“走向田野与社会”,但田野工作需要历史学家的技巧和思考,历史的社会和当今的社会不可同日而语,这是研究者需要高度警惕的。

让我感到欣慰的是,多年的田野考察工作,不仅对我的刘氏及其《日记》研究大有裨益,而且我与田野工作中结识的同志们结下了深厚学术关系。赤桥村的历史档案目前已完整地收藏在社会史研究中心,老乡们甚至每年将赤桥刚刚收获的大米送来供我们享用。这本小书甫版,我即拉上十多本送给他们,赤桥和晋水流域的同志们成为第一批读者。不久,新书座谈会在晋源区人民政府和三晋出版社的主持下在赤桥召开,我还被赤桥村授予“荣誉村民”的称号,这一切,好不让我感到暖心和快乐。

总之,对我来说,《退想斋日记》是开启我学术研究道路的起点,而我今天所开展的刘大鹏及其《退想斋日记》的研究,就是在完成导师乔志强先生四十年前交待的课业。如果我的探索和尝试能够给年轻的学者们提供一些经验借鉴和思想启发,那就再好不过了。

有话要说...